コウノトリ野生復帰の取組みの足跡を年表にまとめました。

-

- 1744年

- ・島村(現出石町嶋)で、出石藩3代藩主仙石政辰がコウノトリの狩りを行う。

-

- 1830~1843年

- ・出石藩7代藩主仙石久利は、細見村(現出石町細見)の桜尾山に営巣するコウノトリを瑞兆と喜び、「鶴山」と名付けて禁猟区にし、コウノトリを保護。

-

- 1859年

- ・出石藩幕末期の執務日誌『御用部屋日記』に、伊豆村(現出石町伊豆)で「植田に鶴、唐鳥(トキと推定)が踏み込みに付き威筒願い」と記述されている。

-

- 1868年

-

・鳥獣の狩猟が一般市民に解禁

銃による乱獲によって、コウノトリは全国から姿を消していった。

-

- 1892年

-

・「狩猟規則」公布

ツルやツバメは、保護鳥とされたが、コウノトリは効率的な農業の支障となる有害鳥として、保護対象外とされた。室埴村(現出石町細見)の「鶴山」に限って保護対象となる。

-

- 1908年

-

・「狩猟法」改正

鳥獣保護の根拠に初めて「希少性」が加えられ、コウノトリ、トキ、ヘラサギが保護鳥に追加指定された。

-

- 1921年

- ・コウノトリの繁殖地として「鶴山」が天然記念物に指定された。

-

- 1934年

- ・コウノトリの生息地は、豊岡盆地を中心に現在の朝来市和田山町から京都府京丹後市久美浜町の間(15km×30km)に及び、約60羽が生息していたといわれている。

-

- 1943年

- ・戦争のため「鶴山」の国有松山を伐採(~1954年)。松の木に巣をかけるコウノトリは営巣環境を失い、すみかを離れて四散した。

-

- 1950年

-

・「文化財保護法」の公布により、天然記念物であったコウノトリは保護対象となった。

・この頃から強力な農薬が使われ始め、自然のエサが減少する一方であった。

-

- 1951年

- ・コウノトリ生息地の移動に伴い、天然記念物指定を「鶴山」から「養父郡(現養父市)伊佐村」に変更

-

- 1953年

-

・天然記念物指定をコウノトリの「生息地」から「種」に変更。

・コウノトリを絶滅の危機から救うため、関係者や地域住民たちが一体となって保護活動に立ち上がった。

-

- 1956年

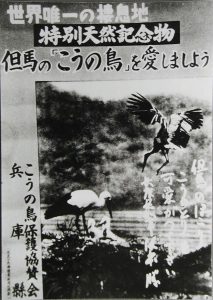

- ・コウノトリの指定が「天然記念物」から「特別天然記念物」に変更される。

-

- 1959年

-

・保存会が、コウノトリの営巣用に人工巣塔を設置(豊岡市百合地地区)。

・絶滅前の野生コウノトリ最後の繁殖

「4月、豊岡市福田でヒナ1羽が巣立ち」が但馬地方最後の野生での繁殖記録。その後、ヒナは一度も生まれず。

-

- 1962年

-

・兵庫県が「特別天然記念物コウノトリ」の管理団体に指定される。

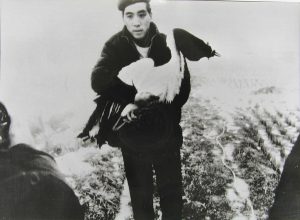

・人工飼育の決議

相次ぐコウノトリの死をうけ、保存会事務局がコウノトリ総合保護対策但馬地区研究懇談会を開催。地元住民の総意として、コウノトリの保護のためには人工飼育が必要であるという結論が出された。

-

- 1963年

- ・文部省文化財保護委員会(現文化庁)は人工ふ化と人工飼育の方針を決定。

-

- 1985年

- ・ロシアのハバロフスクから幼鳥6羽を受贈し、飼育場で飼育を始めた。「もともと渡り鳥であるコウノトリに国境はない」と飼育員の松島氏。

-

- 1986年

- ・飼育場で保護していた、豊岡盆地に生息していたコウノトリの最後の1羽が死亡。

-

- 1989年

-

・人工繁殖に成功

25年目にしてコウノトリの人工飼育下での繁殖に成功し、初めてヒナが生まれる。以後、毎年ヒナが誕生。

-

- 1992年

-

・コウノトリ野生復帰計画開始

コウノトリ将来構想調査委員会(以下「委員会」という)を発足し、コウノトリを野生に返すこと、野生復帰の拠点施設を作ることを確認。

-

- 1994年

-

・委員会が野生復帰の基本構想を策定。

・飼育下第3世代が誕生し、飼育下での繁殖が軌道に乗る。

・第1回コウノトリ未来・国際かいぎを開催

-

- 1995年

- ・兵庫県が「コウノトリの郷公園(仮称)基本計画」を策定し、種の保存と研究の拠点施設整備事業が始まる(1999年、兵庫県立コウノトリの郷公園開園)。

-

- 2003年

-

・兵庫県が「コウノトリ野生復帰推進計画」を策定

・コウノトリ野生復帰推進連絡協議会を設置

県、市、専門家、住民など24の機関・団体等で構成される。

-

- 2004年

-

・野生復帰に向けた馴化訓練(飛行・採餌)が始まる

・コウノトリ野生復帰を全国規模で応援する「コウノトリファンクラブ」が発足(2023年3月解散)

-

- 2007年

-

・5月20日、43年ぶりに国内の野外でのヒナ誕生(豊岡市百合地区の人口巣塔)

・7月31日、同人工巣塔からヒナが巣立ち

国内野外での巣立ちは46年ぶりとなる

-

- 2008年

- ・43年ぶりのヒナ誕生を記念して、豊岡市「生きもの共生の日」(5月20日)を制定

-

- 2010年

- ・第4回コウノトリ未来・国際かいぎを開催

-

- 2011年

- ・兵庫県とコウノトリの郷公園が、「コウノトリ野生復帰グランドデザイン」を策定

-

- 2013年

- ・国内個体群管理に関する連携組織として「コウノトリの個体群管理に関する機関・施設間パネル(通称:IPPM)」立ち上げ

-

- 2014年

- ・第5回コウノトリ未来・国際かいぎを開催

-

- 2017年

- ・野外コウノトリが100羽到達

-

- 2018年

- ・「円山川下流域・周辺水田」534ヘクタールがラムサール条約湿地に拡張登録(総登録面積1,094ヘクタール)

-

- 2019年

- ・人工飼育開始時に飼育に使われた「コウノトリ保護増殖センター第1フライングケージ(通称:約束のケージ)」が国登録有形文化財に登録された。

-

- 2020年

- ・野外コウノトリが200羽到達

-

- 2021年

- ・第6回コウノトリ未来・国際かいぎを開催

-

- 2022年

- ・野外コウノトリが300羽到達

-

- 2024年

- ・野外コウノトリが400羽到達