2025年の年も明け、早くもひと月が過ぎました。

飼育員の仕事は、毎日動物の世話があるため一年中休みのない職場で、年末・年始も交代で出勤しています。

私は、勤め先が変わり33年ぶりに元旦を家で過ごし、新鮮な気持ちで正月を迎えられました。

さて、今回は私の地元でもある、出石町小坂地区のコウノトリに関わる話題について取り上げたいと思います。

小坂地区は、歴史的にコウノトリとゆかりが深く、戦後コウノトリが減少したときにも営巣していた地として知られています。

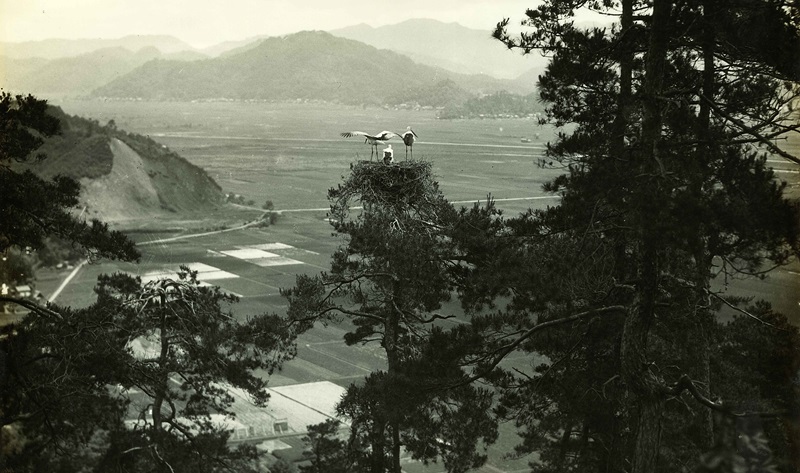

かつて野生のコウノトリは、松の大木を営巣場所に使っていました。

出石町室埴村(現出石町細見)では、コウノトリが松の樹上で繁殖する様子を見学する茶店ができ、多くの人でにぎわった歴史があります。

現在、グーグルマップで検索すると「鶴見茶屋展望台」と出てきます。

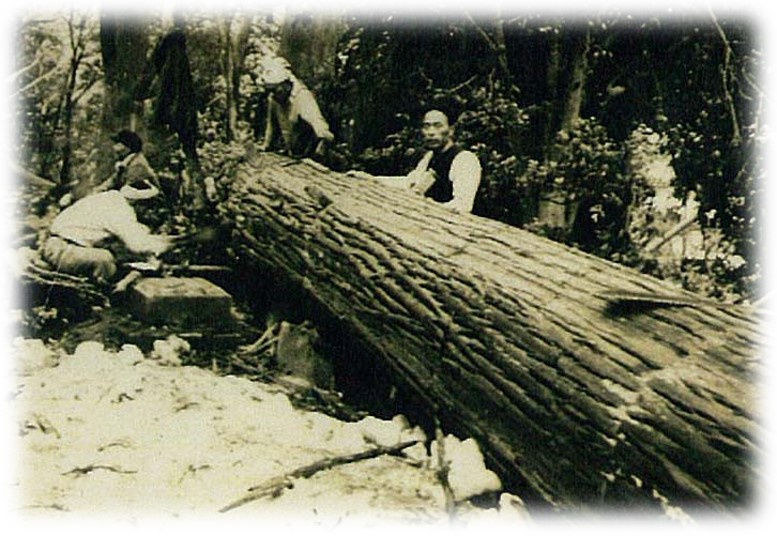

1940年代、戦場で使うため大木の松が伐採され、コウノトリは営巣場所を追われることとなりました。

このことが、野生コウノトリの繁殖を阻害した原因の一つと考えられています。

小坂地区では、戦後のコウノトリが減少していた1950年代頃でも鳥居の山の中腹に営巣していました。

2007年、「出石城下町を守る会」の方々は、当時を知る方から話を聞き、当時の光景の復活を目指し松の植樹事業を開始されました。

今回は、小坂地区でのコウノトリの歴史と松の木の営巣復活を夢見て取り組む方々の話を2回に分けて書かせていただきます。

【豆知識】“松上の鶴”は、コウノトリ?

おめでたい席の縁起物で、松の枝に鶴が乗っている飾り物を目にしたことはありませんか?

古くから“おめでたい”“縁起が良い”組み合わせとして“松と鶴”があり、「松上の鶴」(しょうじょうのつる)と呼ばれています。

邦楽古典曲にも、おめでたい演目として“松上の鶴”があります。

鶴は、北海道などに生息している“タンチョウ”が描かれていることが多いです。

タンチョウは、後趾(後ろの指)が短く枝などをつかむことが難しく、木に止まることができません。

コウノトリは、後趾(後ろの指)が長く木や枝をつかむことができ、松の樹上などで繁殖します。

コウノトリは、タンチョウと容姿が似ていることから、コウノトリと混同され松とタンチョウが描かれるようになったのではと言われています。

中国では、古来より縁起の良いものとして“松と鶴”を図柄にした絵が描かれていました。中国から縁起の良い図柄として伝わり、日本でも描かれるようになったと言われることもあります。

どちらにしても、コウノトリが松に止まっている風景は美しく、絵にかいても映えると感じます。

ヨーロッパのコウノトリは、“幸せを運ぶ鳥”として親しまれています。

日本では、“おめでたい鳥”“縁起の良い鳥”という表現がコウノトリに相応しいように思います。

下の写真は、野生コウノトリ“ハチゴロウ”で、初放鳥間もないころに撮影されました。

”ハチゴロウ”が放鳥コウノトリに、“コウノトリは松(自然木)に止まるものだ”と教えているように見えます。

人工巣塔や電柱などの人工物で繁殖することが当たり前の風景となり、私たちも違和感を覚えませんが、野生復帰で目指すことの一つに松(自然木)での営巣があります。

自然木での営巣を目指して、これまでに自然の木を改良し巣塔化した取組みが4例ありますが、いずれも成功には至っていません。

小坂地区ではこの風景を夢見て取り組んでいる方々がおられます。このことも取り上げたいと思います。